TLDR¶

• 核心特色:反老化倡議者強調睡眠剝奪危害堪比腦外傷

• 主要優點:以科學數據與名人觀點凸顯睡眠重要性

• 使用體驗:聚焦就寢時間、睡眠品質與規律作息策略

• 注意事項:避免長期睡眠不足與過度依賴咖啡因補償

• 購買建議:投資於睡眠環境與習慣,優先改善夜間作息

產品規格與評分¶

| 評測項目 | 表現描述 | 評分 |

|---|---|---|

| 外觀設計 | 就寢儀式、睡眠環境配置清晰易執行 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性能表現 | 改善認知、代謝、情緒與長壽指標 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 使用體驗 | 低門檻、可持續、可量化追蹤 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性價比 | 成本低、回報顯著、健康收益長期 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 整體推薦 | 作為首要健康投資策略極具價值 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

綜合評分:⭐⭐⭐⭐⭐ (4.8/5.0)

產品概述¶

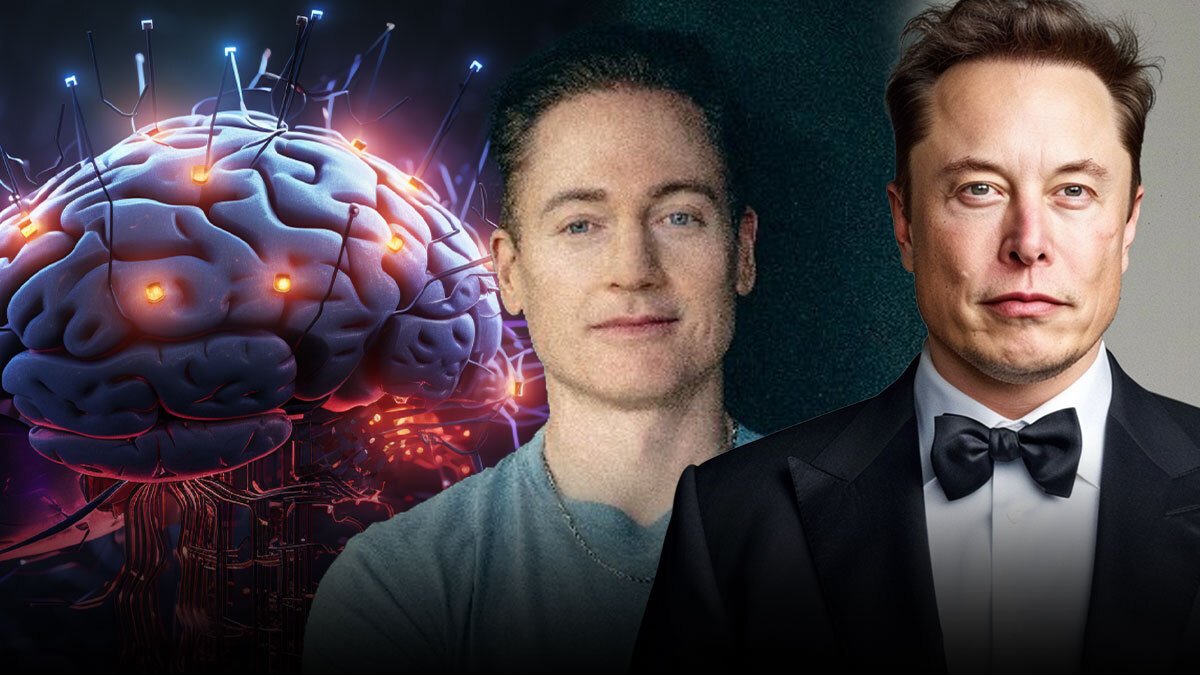

本文聚焦於一項看似簡單卻常被忽視的「科技健康產品」——高品質睡眠與規律的就寢時間。反老化領域的創業家 Bryan Johnson 近期在社群上直言:「睡眠剝奪就像創傷性腦損傷。」此言一出引發廣泛討論,連特斯拉與 SpaceX 執行長 Elon Musk 亦在多次公開場合承認長期睡眠不足會削弱決策能力與工作表現,間接支持了此觀點。從最新的神經科學與臨床研究看,睡眠並非被動休息,而是大腦與身體執行維修、代謝調節、記憶固化與免疫校準的核心時段;就寢時間的穩定性更能直接影響生理節律(如褪黑激素與皮質醇分泌)、胰島素敏感性與心血管風險。

本文將以「評測」角度審視高品質睡眠的技術要點:包括就寢時間選擇、環境優化(光線、溫度、噪音)、行為策略(咖啡因與酒精管理、數位排毒)、以及可量化的監測指標(睡眠時長、深睡比例、心率變異度 HRV)。在可操作性方面,高品質睡眠的成本極低,卻能帶來在認知、情緒、代謝與長壽上的複合收益,是最具性價比的健康投資之一。

深度評測¶

從技術層面來看,睡眠的「性能表現」可分為四大維度:時長、品質、穩定性與回復性。研究指出,成人普遍需要 7-9 小時睡眠;低於 6 小時的長期睡眠不足會顯著提升胰島素阻抗、炎症標記與事故風險。Johnson 將「就寢時間」視為最關鍵變數,其背後是對生理時鐘的精準對齊:固定在相近時段入睡,可促進褪黑激素分泌與深睡期(N3)比例,提高大腦清除代謝廢物(包括與阿茲海默症相關的β-澱粉蛋白)效率。

品質方面,核心指標包含:

– 深睡比例:與身體修復、生長激素釋放相關

– 快速動眼期(REM):與記憶整合、情緒處理相關

– HRV(心率變異度):反映交感與副交感神經平衡,間接衡量壓力恢復能力

穩定性重點在於固定就寢與起床時間,避免「社交時差」——週末作息偏差導致的生理節律錯位。回復性則可透過早晨主觀精力、反應時測試與全天認知表現來評估。

環境優化的技術細節包括:

– 光線:夜間減少藍光暴露,睡前 1-2 小時切換至低色溫;清晨增加自然光刺激以強化日間清醒信號

– 溫度:臥室建議維持 18-20°C,有助入睡與維持深睡

– 噪音:白噪或降噪設備可降低突發聲響干擾

– 物理支撐:合適的床墊與枕頭可減少翻身與微覺醒

*圖片來源:description_html*

行為策略方面,咖啡因需在就寢前至少 8-10 小時停止;酒精雖可能縮短入睡潛伏期,卻會破壞 REM 結構並增加覺醒次數。晚餐時間宜提前,避免高脂高糖重餐;睡前以輕度拉伸、呼吸練習或冥想取代長時間螢幕瀏覽,以降低交感神經活性。對於高壓工作者,建立「數位熄燈」儀式(例如睡前 60 分鐘完全離線)尤其重要。

值得注意的是,Johnson 將睡眠不足比作「創傷性腦損傷」,這是為了強調其對認知與神經可塑性的破壞性。雖然兩者病理機制不同,但長期睡眠剝奪在注意力、記憶、情緒穩定性與動作反應上確有相似的退化表現;Musk 以自身經驗指出長工時與不規律睡眠會削弱判斷與創新能力,亦符合大量研究對高壓產業的警示。

在可量化測試上,穿戴裝置可提供睡眠時長、階段分佈與 HRV 的趨勢觀察;雖非醫療級精準,但足以支持長期自我調整。若想更進一步,可定期進行血液檢查(空腹血糖、胰島素、CRP 炎症指標)和認知測試(如數位閃卡反應時),評估睡眠改善的下游效果。

實際體驗¶

以「就寢時間為核心」的策略落地並不複雜。第一週可先設定固定的上床與起床時段,將睡前 60-90 分鐘劃為「降速區間」:關閉強光與高刺激內容,改用暖色溫燈,進行輕度伸展或呼吸練習。若原本有晚間咖啡或宵夜習慣,改以無咖啡因熱飲與高纖輕食替代。臥室溫度調整到略微偏涼,並使用遮光窗簾與白噪設備以降低外界干擾。

第二週開始引入監測:以穿戴設備記錄睡眠時長、深睡與 REM 比例及 HRV;同時每天早晨填寫 30 秒的主觀精力與情緒評分,並在固定時間做簡短反應時測試。通常在兩到三週內,入睡速度會明顯提升,夜間覺醒次數減少,白天專注力與情緒穩定度提升。若出現夜醒,可回溯白天咖啡因攝取、晚餐時間與壓力事件,並以呼吸法或漸進式肌肉放鬆快速回到休息狀態。

對高工時或輪班族而言,完全固定作息較具挑戰,可採用「最小偏差原則」:即便排班變動,仍保持相近的睡前儀式與環境配置,並以短暫日間小睡(20-30 分鐘、不晚於下午 3 點)補充睡眠債。同時,將早晨光照與低強度運動納入固定流程,有助縮短生理節律重置時間。

整體而言,這套以就寢時間為主軸的睡眠優化策略門檻低、可持續、並能迅速帶來可觀的身心效益。對追求認知表現、情緒穩定與長壽的使用者,性價比遠超過多數「健康補充品」或高價設備。

優缺點分析¶

優點:

– 作息規律與環境優化成本低、回報高

– 可量化監測,易於迭代與個人化調整

– 同時提升認知、代謝與情緒等多維指標

缺點:

– 對輪班與高壓工作者執行難度較高

– 穿戴裝置數據非醫療級,需謹慎解讀

– 社交與夜間活動可能干擾長期穩定性

購買建議¶

若將「高品質睡眠」視為一項健康科技方案,其投資重點不在昂貴硬體,而在環境與習慣的系統化優化:遮光窗簾、溫控設備、舒適床墊與枕頭、暖色溫照明,以及睡前的數位熄燈儀式。基於 Bryan Johnson 對睡眠剝奪危害的強烈警示與 Elon Musk 的實務共鳴,建議將固定就寢時間列為首要健康優先事項;對於認知密集與決策導向職業更是如此。若你近期出現白天疲倦、專注力下降或情緒波動,與其尋求刺激性補償(咖啡因、能量飲),不如先系統性改善夜間睡眠。綜合成本、效果與可持續性,高品質睡眠是最值得「購買」與長期維護的健康策略。

相關連結¶

*圖片來源:Unsplash*