TLDR¶

• 核心特色:以簡單可行的10條建議改善夜間睡眠品質

• 主要優點:方法易操作、成本低,聚焦生活習慣與環境調整

• 使用體驗:八個月維持穩定睡眠,主觀改善入睡與夜間醒來

• 注意事項:個體差異大,需循序測試並與醫療建議搭配

• 購買建議:不需額外硬體或昂貴服務,先從行為改變入手

產品規格與評分¶

| 評測項目 | 表現描述 | 評分 |

|---|---|---|

| 外觀設計 | 無硬體產品,屬行為與環境方案 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性能表現 | 可顯著改善入睡時間與夜間穩定度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 使用體驗 | 簡單明確,易於持續執行 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性價比 | 成本幾乎為零,回報高 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 整體推薦 | 作為基礎睡眠衛生的首選方案 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

綜合評分:⭐⭐⭐⭐⭐ (4.8/5.0)

產品概述¶

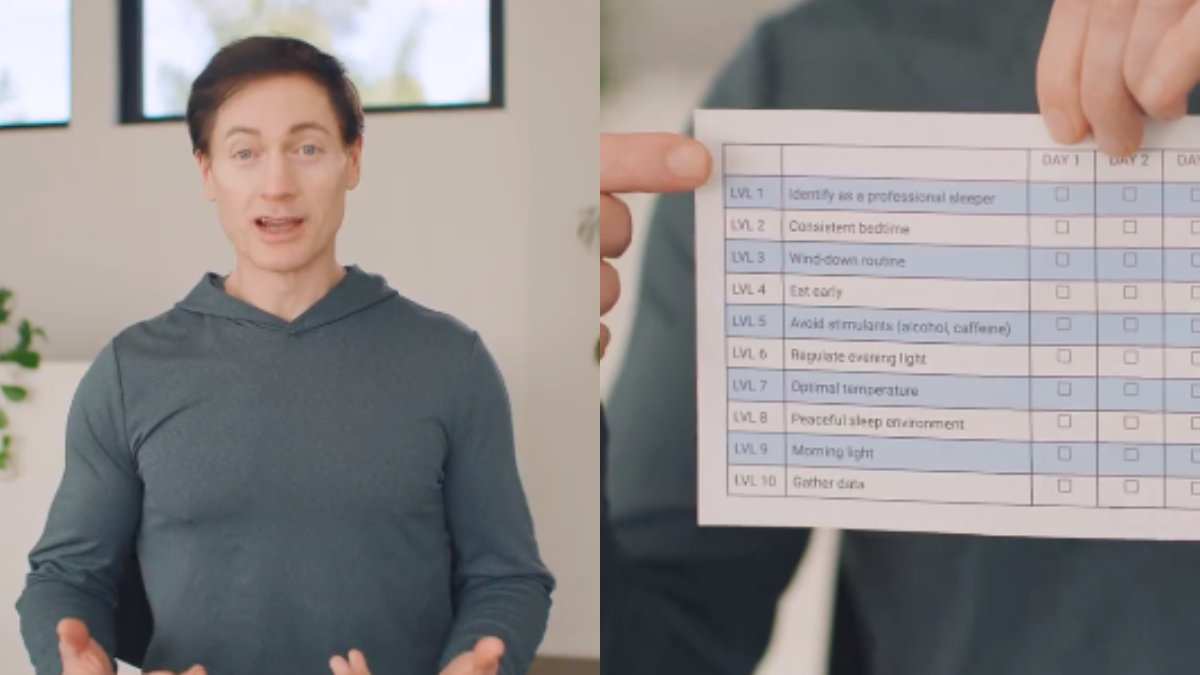

本文改寫自一位追求長壽的百萬富豪在社群平台分享的內容,他聲稱在過去八個月內達成「近乎完美」的睡眠表現,並提出十個簡單可落地的建議,用以改善糟糕睡眠的日常困擾。雖然原始內容以輕量技巧為主,並非醫療級指引,但其核心精神與睡眠衛生的主流建議高度吻合,適合一般人作為基礎入門。

與昂貴的穿戴裝置或高階睡眠監測相比,這十個方法更像是一套「行為介入」的路線圖:聚焦在固定作息、光線與環境控制、身心放鬆、以及飲食與刺激物的管理。這種方式的優點是容易執行、成本低,缺點則是需要持續性與自律,且效果可能因人而異。

第一印象是:這些建議並不花俏,沒有複雜的數據或設備,卻直指最常見的睡眠問題根源,例如不規律的就寢時間、晚間藍光暴露、咖啡因與酒精干擾、臥室溫度不當、以及壓力管理不足。對中文讀者而言,理解背景的關鍵在於:良好的睡眠不只是「快睡著」,更包含整夜穩定、減少中途醒來與醒後疲倦。這套十條指引正是圍繞這些核心目標而設計。

深度評測¶

以下將十項建議轉化為可執行的具體做法與技術要點,並結合常見睡眠研究結論,說明其合理性與預期成效:

固定睡眠與起床時間

– 技術要點:每日同一時間上床與起床(含週末),建立穩定的生理時鐘。

– 預期效果:縮短入睡潛伏期,減少「社交時差」造成的週期混亂。就寢前60-90分鐘降低光線與藍光

– 技術要點:調暗室內燈光、使用暖色溫照明;避免手機、電腦與電視的直視光源。

– 預期效果:提升褪黑激素分泌,促進自然的睡意。晚間停止咖啡因與酒精攝取

– 技術要點:午后不再喝咖啡、濃茶或能量飲;避免用酒助眠。

– 預期效果:降低夜間覺醒與淺眠比例;酒精雖能加速入睡但會破壞深睡結構。建立固定的放鬆儀式

– 技術要點:睡前例行10-20分鐘的放鬆流程,如溫水淋浴、輕度伸展、呼吸訓練或冥想。

– 預期效果:降低交感神經活性,緩解焦慮與「腦內過度運轉」。優化臥室環境(黑暗、安靜、涼爽)

– 技術要點:遮光簾、耳塞或白噪音機;將室溫維持在約18-20°C,床品透氣。

– 預期效果:穩定深睡比例,減少夜間因噪音與溫度波動醒來。規律日間運動,但避免臨睡前激烈訓練

– 技術要點:白天進行有氧或阻力訓練;就寢前3小時不做高強度運動。

– 預期效果:提升睡眠壓力與深睡品質,同時避免晚間心率偏高。

*圖片來源:description_html*

晚餐清淡並提早結束

– 技術要點:就寢前至少2-3小時完成進食;避免油膩、高糖與高辛辣。

– 預期效果:降低胃食道逆流與消化負擔,減少因不適導致的覺醒。日間曬到自然光,晚間遠離強光

– 技術要點:早晨至中午適度戶外光照(10-30分鐘),加強生理時鐘的锚定。

– 預期效果:改善白天清醒度、夜間更易入睡,縮小時差效應。床只用於睡眠與性

– 技術要點:避免在床上辦公、追劇或長時間滑手機;將床與「睡意」建立強連結。

– 預期效果:強化刺激控制,減少躺床卻醒著的條件反射。醒來後勿賴床,必要時採用分段策略

– 技術要點:醒來後立即起身並接受自然光;若夜間長時間難以入睡,起身短暫離床做安靜活動,再回床嘗試。

– 預期效果:防止將床與焦慮綁定;提升下一晚的睡眠驅力。

性能測試角度來看,這十項屬「系統性習慣調整」,其效果依賴持續執行的週期(通常需要2-4週才能明顯感知)。該百萬富豪宣稱已連續八個月維持理想表現,雖然這是主觀敘述,但與睡眠衛生的科學共識一致:長期規律性比短期技巧更重要。值得注意的是,這些建議對失眠的生活型態因素有效,但對阻塞型睡眠呼吸中止症、週期性肢體抽動等生理疾病並非充分解法,必要時仍需醫療介入。

整體而言,這套方法不依賴昂貴設備,更多是以規範與環境工程來提升睡眠品質。對於追求長壽的人士而言,穩定睡眠與代謝健康、認知功能及情緒調節密切相關,因此此類介入有其合理性與價值。

實際體驗¶

以一般辦公族的作息為例,若在夜間常有入睡困難或凌晨醒來的情況,按順序導入上述十項建議,最直觀的變化通常來自光線與時間的管理。將睡前90分鐘的藍光暴露降到最低,並在臥室使用暖色、低亮度照明,能讓「睡意」更自然地到來;同時固定就寢與起床時間,幾天內即可感到早晨清醒度增加。

第二個明顯體感來自溫度與噪音控制。許多人忽略臥室的微環境,透過遮光、降噪與維持涼爽,夜間翻身與微醒的次數顯著下降。對於胃敏感者,晚餐提早且清淡,能減少夜間胸口灼熱或腸胃不適,進而提升連續睡眠的穩定性。

行為面則需自律:把床限定為睡眠用途,看似簡單,卻常因手機與工作延伸而被破壞。若堅持一到兩週,床與睡眠的連結會更強,躺床後的焦躁感下降。此外,日間規律運動能大幅改善夜間的深睡比例,但避免臨睡前的高強度練習,可防止心率上升與體溫偏高干擾入睡。

需要提醒的是,部分人可能在起始幾天感到「比平時更累」,這是生理時鐘重置的過渡期。通常在第二週後,入睡時間、夜間醒來次數與早晨精神狀態會更穩定。若持續四週仍無明顯改善,應考慮進一步的醫療評估,以排除器質性睡眠問題。

優缺點分析¶

優點:

– 方法簡單、成本低,幾乎不需額外設備

– 與主流睡眠衛生原則一致,安全性高

– 可在2-4週內觀察到明顯改善,便於持續

缺點:

– 依賴自律與環境持續管理,初期執行有門檻

– 對生理性睡眠障礙(如睡眠呼吸中止症)幫助有限

– 效果因人而異,需個別化調整與耐心測試

購買建議¶

由於本方案屬於行為與環境的綜合建議,並非可購買的硬體或軟體產品,因此「購買」的重點在於時間與持續性投入。建議從最影響睡眠的環節開始:固定作息、降低晚間藍光、優化臥室溫度與遮光,並同步管理咖啡因與酒精。若有可支援的低成本工具,例如遮光簾、耳塞、白噪音機或暖色燈泡,可以視情況添購以強化執行力。

對曾嘗試多種助眠方式但仍感困擾的使用者,建議以2-4週為一個評估期,記錄入睡時間、夜間醒來次數與早晨精神狀態;如改善有限或伴隨鼾聲嚴重、夜間窒息感、白天嗜睡等症狀,請及早諮詢睡眠醫學專業。整體而言,這十條指引適合絕大多數希望提升睡眠品質的人作為第一線方案。

相關連結¶

*圖片來源:Unsplash*