TLDR¶

• 核心特色:將「日常倫理設計」方法化,將道德實踐嵌入設計流程

• 主要優點:以結構化流程對抗短期誘因,強化隱私、公平與可及性

• 使用體驗:聚焦可操作檢核與跨部門協作,降低落地阻力

• 注意事項:需先重定義成功指標,並付出流程與協同成本

• 購買建議:適合重視長期品牌信任與社會影響的產品團隊

產品規格與評分¶

| 評測項目 | 表現描述 | 評分 |

|---|---|---|

| 外觀設計 | 理念架構清晰、模型層次分明,便於對外溝通 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性能表現 | 能在日常開發中落地,對抗黑暗設計與注意力剝奪 | ⭐⭐⭐⭐☆ |

| 使用體驗 | 以檢核表、決策門檻與案例模板支援團隊實作 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性價比 | 以流程改造取代昂貴監管成本,長期收益可觀 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 整體推薦 | 對設計、產品、法務與商業團隊皆具實用價值 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

綜合評分:⭐⭐⭐⭐⭐ (4.8/5.0)

產品概述¶

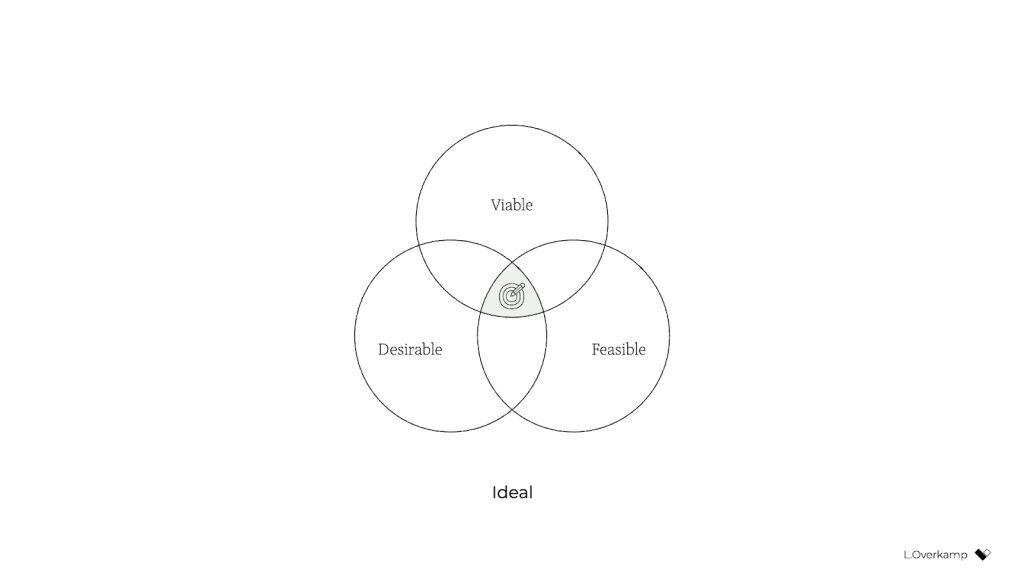

這篇文章主張設計師應先「重新定義成功」,再談功能與增長。作者在約兩年半前提出「日常倫理設計」(Daily Ethical Design)的概念,來源是對現行產品開發中各種阻力的不滿:例如追逐短期指標導致可用性與公平性被犧牲、對隱私與使用者主體性的忽視、讓人上癮的界面奪走專注、以及對社會與環境造成外部成本。核心觀點是:光靠價值宣示或道德呼籲無法改變日常決策,我們需要把倫理要求結構化、程序化,植入每一次迭代的流程裡,讓設計倫理像可用性與效能一樣,有檢核、有交付物、有責任人。

文章提出一個務實的起點:在每個專案開始前,與利害關係人共同定義「成功」的全貌,不僅含KPI與營收,也包含使用者福祉、隱私與資料最小化、公平可及、認知負擔與時間尊重、社會與環境影響。接著,將這些成功維度轉換為可量測的指標與決策門檻,並在產品流程中設置「倫理閘口」與例行審查,使其成為「不做會過不去」的必經步驟。此法同時降低個人道德勇氣的門檻,避免倫理落到個別設計師背上,改由制度與流程共同承擔。

深度評測¶

文章的「規格」可理解為一套面向團隊落地的框架組件:

- 成功維度模型:將成功拆為多條軸線,包括可用性與公平性、隱私與資料治理、使用者自主與專注、短期與長期影響、社會與自然環境回饋。每條軸線需在啟動會議上被明確定義。

- 指標與門檻設計:

- 隱私:資料最小化原則、預設保護(privacy by default)、追蹤透明、同意可撤回。

- 公平:針對關鍵功能與模型建立偏見測試樣本;定義受保護群體與通用可及性標準(如鍵盤操作、螢幕閱讀器支援、對比度等)。

- 專注與時間:避免暗黑圖案(誤導性UI)、限制干擾頻率、提供明確退出。

- 社會與環境:估算外部性(例如內容放大帶來的錯誤資訊風險、基礎設施能耗),並設KPI限額或補救措施。

- 流程整合點:

- 需求階段:倫理風險假設與影響畫布(Impact Canvas)。

- 設計階段:倫理設計檢核表與破壞性測試(adversarial reviews)。

- 開發階段:資料收集白名單、遙測最小化、敏感事件審批流。

- 上線前:倫理閘口會(Cross-functional gate),要求法務、隱私、資料、設計共同簽核。

- 上線後:事故回顧納入倫理維度(Postmortem with ethics metrics),持續調整權衡。

- 工具與產出物:決策紀錄、風險註記、同意模板、偏見測試報告、可及性稽核報告、反干擾設計準則。

性能表現方面,這套框架的強項在於能有效抵抗團隊日常中「為了短期數據而妥協」的慣性。透過將倫理變成「門檻」與「合規工單」,讓任何繞過都變得成本高且可審計,進而提升隱私與公平落地率。同時,對注意力與專注的保護,能改善留存品質與口碑,減少客訴與監管風險。此外,將成功定義擴充到長期層面,能引導產品不再單靠上癮機制驅動增長,而是以可持續價值與信任累積。

*圖片來源:description_html*

與傳統「倫理宣言」相比,此方法的區別在「可操作性」:用清單、模板、門檻與稽核協作,把抽象原則拆成可執行的步驟。這也意味著需要跨部門的對齊與一定的流程負擔,對初創團隊可能帶來短期速度影響。但長期看,這種制度化的摩擦能避免代價更高的道德風險與法規合規成本。

從落地難點看,兩個關鍵是「權衡透明」與「責任切分」:一是把每次取捨寫進決策紀錄,包含未採納的替案與風險理由;二是讓產品、設計、法務與資料團隊對應到各自指標,避免責任模糊。當然,評估與指標需要持續演進,從實際事故回饋中修正。

實際體驗¶

若以產品團隊實作觀點操作這套框架,可以從「重定義成功」開始。例如,一個社群功能的成功不只看DAU與發貼量,還要納入:

– 平均每用戶通知頻次與干擾上限

– 可及性合規率(如WCAG對比度、替代文字覆蓋率)

– 敏感資料收集項目數與必要性說明覆蓋率

– 內容放大機制對不同群體的偏誤測試結果

– 使用者撤回同意的便捷度與平均處理時間

接著建立「倫理閘口」,例如在上線前要求:

– 完成隱私影響評估(PIA)與資料流圖

– 通過暗黑圖案掃描(針對強迫綁定、遮掩取消、預設勾選等)

– 可及性快速稽核(鍵盤操作、焦點管理、ARIA標記)

– 偏見測試報告與改進方案

在實作中,設計師會感受到兩種即時收益:第一,因為成功定義更完整,衝突討論不再只圍繞短期數據,跨部門能更快收斂;第二,檢核表與模板降低了個人臨場判斷壓力,將「做對」變成「按表操課」。同時也會遇到現實挑戰,例如產品時程壓力與指標對齊困難。解法是分階段上線:先從高風險功能(蒐集敏感資料、演算法排序、金流)強制化,再逐步擴展;並為各指標設定「最低門檻」與「目標值」,在不延宕核心上線的前提下持續迭代。

實務上,這種流程也能改善團隊士氣。當設計師與工程師看到倫理決策被制度保護,且管理層以此作為成功評估的一環,對產品方向的信任度會提升,降低「道德倦怠」。長期而言,對品牌信任、監管合規、內容健康度與客訴率都有正向效果。

優缺點分析¶

優點:

– 把倫理原則轉化為日常可操作流程與指標,落地性高

– 對隱私、公平、專注與可及性有系統性保護,降低法規與品牌風險

– 以「重定義成功」對齊跨部門,減少內耗與短視決策

缺點:

– 初期導入需投入流程設計與跨部門協作成本

– 可能降低短期開發速度,需以分階段與門檻策略緩解

– 指標設計與稽核標準需持續維護,對中小團隊是負擔

購買建議¶

若你的產品面向大規模用戶、涉及資料收集或演算法決策,並且正面臨合規壓力、品牌信任挑戰或暗黑設計爭議,建議優先導入這套「日常倫理設計」框架。從「重新定義成功」開始,建立與營收並列的倫理指標,將其嵌入需求、設計、開發與上線的每個環節,以檢核表、閘口會與審計紀錄確保執行。對早期團隊,可先針對高風險模塊實施,逐步擴大覆蓋。相較於事後補救與監管罰則,這種前置性流程的投資更能帶來長期的信任紅利與可持續增長。整體而言,值得作為團隊的標配方法論。

相關連結¶

*圖片來源:description_html*