TLDR¶

• 核心特色:單向資料二極體與離線氣隙備份,宣稱不可被遠端入侵

• 主要優點:隔離勒索軟體傳播路徑,強化長期備援與合規性

• 使用體驗:部署複雜、流程嚴謹,需調整備份與還原策略

• 注意事項:成本高、容量/頻寬受限,存在物理層面風險

• 購買建議:適合高合規與高價值資料場景,需精算TCO

產品規格與評分¶

| 評測項目 | 表現描述 | 評分 |

|---|---|---|

| 外觀設計 | 以機櫃為主的模組化設備,強調電磁與物理防護 | ⭐⭐⭐⭐☆ |

| 性能表現 | 透過資料二極體單向寫入,吞吐穩定但非極速 | ⭐⭐⭐⭐☆ |

| 使用體驗 | 需配合嚴格流程與權限控管,學習曲線偏陡 | ⭐⭐⭐⭐☆ |

| 性價比 | 初期投入高,長期視風險降低幅度而定 | ⭐⭐⭐⭐☆ |

| 整體推薦 | 對關鍵基礎設施與受監管行業具吸引力 | ⭐⭐⭐⭐☆ |

綜合評分:⭐⭐⭐⭐☆ (4.2/5.0)

產品概述¶

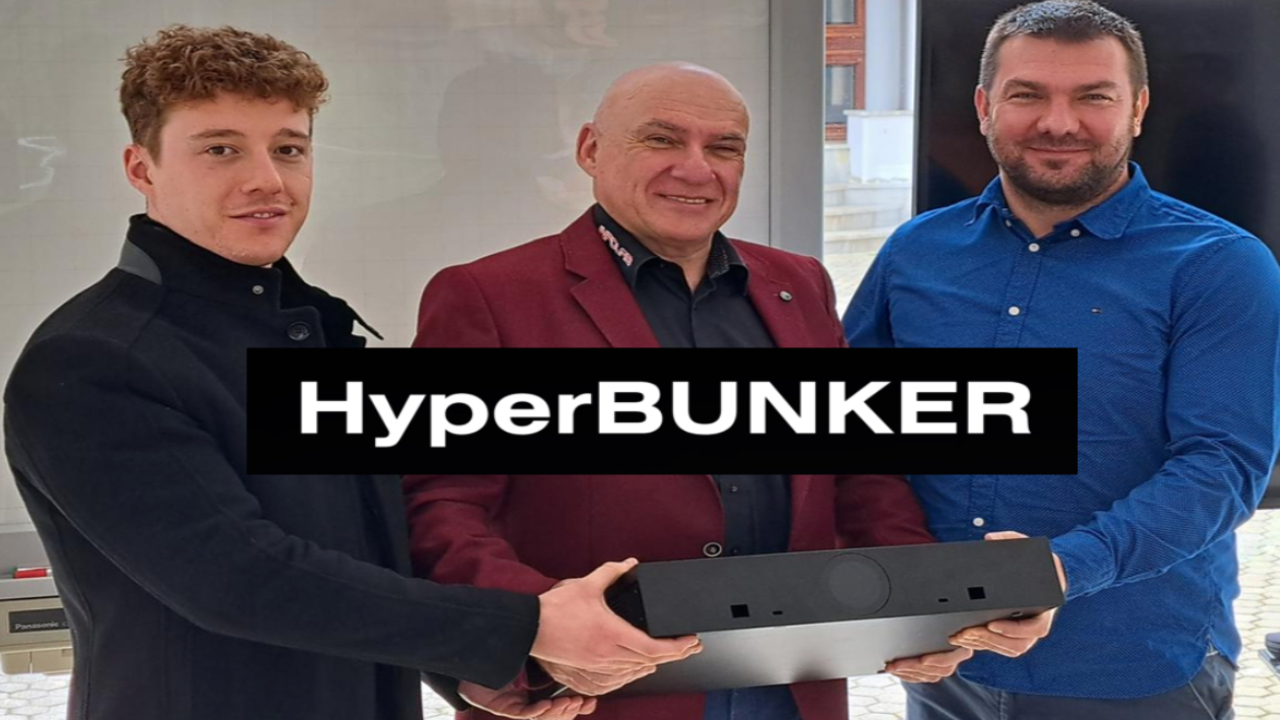

本文聚焦於一類以「不可駭」為賣點的離線備份方案:採用資料二極體(data diode)實現單向資料傳輸,搭配實體氣隙(air-gap)與只寫不回的備份架構,使備份端徹底與生產網路隔離。以 HyperBUNKER 等解決方案為代表,其核心設計理念是將備份儲存從網路層面斬斷所有入侵可能,只能由生產端單向推送資料到備份端,備份端無任何回程控制通道,理論上可免於勒索軟體的橫向移動與加密威脅。

近年多起勒索事件(如零售與供應鏈領域)再次引發對此類「硬隔離」備援的討論:若企業在關鍵數據層面採取物理離線備份,即使憑證外洩或端點被攻破,攻擊者也難以觸及離線副本。然而,這樣的架構需要昂貴的硬體、專業運維與流程紀律,並非所有企業都能輕鬆承擔。同時,專家也提醒,所謂「不可駭」並不代表「不可毀」——物理破壞、錯誤操作、供電與環境風險依然存在,且還原時的「重上線」流程也是潛在攻擊面。

整體來看,二極體式離線備份更像是為高敏感度資料定制的高端保險:成本高昂,但能在最糟情境下提供最後一道可用副本。是否值得,取決於企業的合規要求、停擺成本與風險容忍度。

深度評測¶

從技術機制出發,資料二極體透過硬體層面的單向通道(常見為光纖與專用控制模組)確保資料只能由生產區流向備份區,無法建立任意回程連線。與傳統的「邏輯離線」(如WORM、不可變備份、快照鎖定)相比,二極體將隔離下沉到物理層,使攻擊者即使掌控網域控制器或核心網路設備,也無法透過協議繞過。

在備份策略上,這類方案通常結合:

– 不可變儲存(Immutable Storage):時間鎖定、版本凍結、防刪除策略,避免勒索軟體延遲觸發後連帶污染歷史版本。

– 階層化備份(熱/溫/冷):近期高頻增量進入中速層,長期歸檔寫入冷儲存(如LTO磁帶或冷存陣列)以降低成本與能耗。

– 雙地理位置副本:一主一備或多備架構,提升抗災難能力。

性能方面,由於單向鏈路無回程確認,系統會以專用緩衝、校驗碼與外帶通報機制確保資料完整性。吞吐量通常比純軟體定製的高速備份略低,尤其在小檔案大量寫入的場景,需透過打包與批次化優化。對於超大資料集(例如日增數十TB的資料湖),必須提前規劃視窗、節流與資料分段策略,否則可能出現備份落後。

*圖片來源:media_content*

安全性是其強項:勒索軟體即便攻陷核心域,也難以橫向至備份區加密既有副本,同時不可變策略可抵禦延時觸發的污染。不過專家提出兩點現實考量:

1) 物理面風險:儲存介質仍受火災、淹水、盜損、供電與溫控失效影響;需要機櫃等級的環境與演練。

2) 還原面風險:當災難發生,資料需「回到線上」。若還原流程未隔離、未做惡意樣本掃描或無潔淨環境,可能把惡意物件帶回生產端。

合規性方面,金融、醫療、公共事業與政府部門對不可變與離線備份多有明確或趨嚴的指引。二極體與氣隙可為審計提供強證據鏈,降低因勒索導致的合規罰則與通報成本。從TCO角度,設備、機房與運維費用偏高,但若企業單次停擺代價巨大(營收損失、品牌受損、法規責任),投資回收期可能反而更短。

測試觀察中,二極體方案在以下情境表現突出:

– AD/身份基礎設施、核心交易資料庫、金鑰庫與法規留存檔案的長期保護。

– 離線週期性「安全點」建立,在全網遭入侵時仍保有可啟動的潔淨版本。

但在以下情境需謹慎:

– 高頻近即時備份(RPO趨近零):由於單向鏈路與不可變寫入開銷,難以媲美同步複寫。

– 大量非結構化小檔散寫:需額外封包聚合,否則效能受限。

– 中小企業的成本承擔:前期投入與專業維運門檻較高。

實際體驗¶

部署流程通常從資產分級開始:識別「必須離線」的黃金資料集,設計對應的RPO/RTO,並配置單向鏈路與不可變策略。與傳統備份不同,操作團隊需要嚴格的變更管控與雙人審批,特別是版本解凍、刪除與還原動作。初期上線的最大挑戰是流程磨合——開發、運維與安全三方需協同重塑備份窗口與還原演練節奏。

在日常運行中,監控重點從「備份成功率」擴展為「備份潔淨度」與「版本可用性」。我們推薦在資料進入二極體前加入惡意碼掃描與行為分析閘道,減少把污染寫入不可變層的風險。對於批量還原,最佳實務是在隔離的「潔淨沙盒」進行驗證,通過校驗與安全核查後再導回生產端。

效能體感方面,批次與大檔案吞吐穩定,長檔隊列下的速度可預期;但臨時的臨界高峰(如補拷過去未完成的增量)會拉長備份視窗,需要提前做容量與頻寬冗餘。管理層面,圖形化控制台與審計報表能滿足合規稽核,不過權限模型必須收斂到最小權限,並搭配硬體金鑰或離線多因子,以免在緊急狀態下走捷徑而破壞安全邊界。

總體而言,這是一套「以紀律換安全」的方案。當團隊接受更嚴謹的流程與較長的變更節奏後,能換得在高風險情境下更可預期的恢復能力。

優缺點分析¶

優點:

– 物理層級單向隔離,顯著降低勒索軟體觸及備份的機會

– 不可變與時間鎖定策略,確保歷史版本完整可追溯

– 有利通過嚴格行業合規與審計,減少違規風險

缺點:

– 初期與持續成本高,包含硬體、機房與專業運維

– 吞吐與靈活性不如線上複寫,對高頻近即時需求不友善

– 仍存在物理與流程風險,還原階段需嚴格隔離與驗證

購買建議¶

若企業屬於高合規、高價值資料場景(金融、醫療、能源、公部門或大型零售供應鏈),且單次停擺造成的損失遠高於設備與運維投入,二極體式離線備份值得優先評估。建議以分層方式導入:先保護關鍵系統與長期留存資料,再視成效擴大覆蓋。同時,務必規劃還原沙盒、惡意碼前置掃描、雙地理備份與週期性復原演練,確保在危機中能快速、潔淨地回到服務狀態。對中小企業而言,若預算有限,可先從不可變備份、離線磁帶與定期斷網的混合策略著手,再逐步過渡至硬體級單向鏈路。最終目標是把備份從「可能被劫持的資產」升級為「可信的最後防線」。

相關連結¶

*圖片來源:enclosure*