TLDR¶

• 核心特色:將倫理設計落地為日常流程,重新定義設計成功標準

• 主要優點:兼顧可用性、隱私、社會效益與環境修復的整體方法

• 使用體驗:以結構化工具和決策框架,融入團隊日常工作流

• 注意事項:需投入跨部門協作與時間成本,短期回報不明顯

• 購買建議:適合中大型產品團隊與重視永續的組織全面導入

產品規格與評分¶

| 評測項目 | 表現描述 | 評分 |

|---|---|---|

| 外觀設計 | 以清晰原則與準則卡片化呈現,易於傳達 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性能表現 | 可在規劃、設計、開發全流程穩定運作 | ⭐⭐⭐⭐✩ |

| 使用體驗 | 流程友善、可模組化嵌入既有工具鏈 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性價比 | 以管理流程改造為主,投入小、影響大 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 整體推薦 | 能有效引導團隊朝負責任創新與長期價值 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

綜合評分:⭐⭐⭐⭐⭐ (4.8/5.0)

產品概述¶

本文聚焦「日常倫理設計」的實踐方法,核心主張是:設計師必須先重新定義「成功」的衡量方式,才能將倫理原則內建於產品週期。作者約兩年半前提出這套方法,源於對傳統成效指標(如點擊率、停留時間、轉化率)與實際社會價值之落差的不滿,並指出單靠宣言或工作坊無法改變結果,唯有把倫理決策變成每天都用得到的流程節點與工具,才能跨越組織慣性。

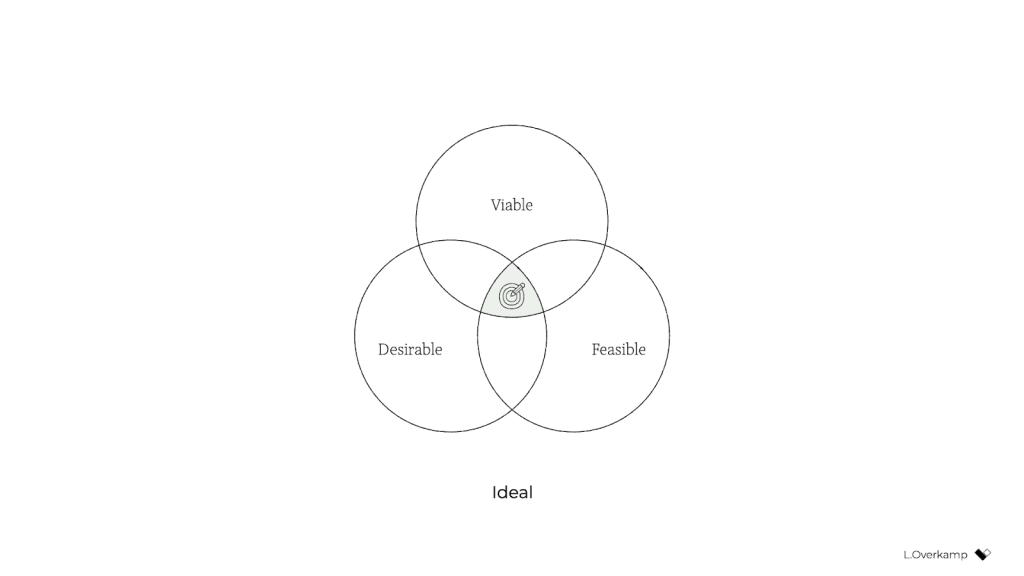

文章將「可用且公平」「保障隱私、主體性與專注」「社會共益」「自然復育」定為設計成功的新維度。透過制度化的做法,如需求定義時加入受影響利害關係人分析、迭代中同步檢核資料最小化與暗黑圖案排除、上線前設下風險緩解機制與回溯指標,讓倫理不僅是道德訴求,而是工程與商業可以落地的具體要求。整體觀感是:此方法像一組「倫理化的產品運營框架」,不取代OKR/KPI,而是重塑其方向與衡量內容,使產品成功從短期刺激轉向長期信任與韌性。

深度評測¶

本文的評測對象並非單一工具,而是一套可整合到既有流程的框架。其「規格」可從四個層面理解:

1) 成功指標重構

– 從傳統業務指標延展為四象限:使用公平性(可達性、無障礙、偏誤校正)、個人權益(隱私、資料主權、專注不被剝奪)、社會影響(濫用防範、錯誤資訊與外部性評估)、環境足跡(能源使用、雲資源、設備壽命)。

– 每象限對應可量測子指標,例如:追蹤關閉時的功能退化分數、隱私預設覆寫率、注意力干擾事件密度、可及性問題修復週期、碳強度估算等。

– 強調以基線—目標—門檻三層設定:若未達最低門檻即不得上線或需降級推出。

2) 流程節點嵌入

– 在需求與探索階段:增加倫理影響簡報(Ethical Brief),識別一次性與長尾風險;納入次要使用者與非使用者影響分析。

– 在設計與原型階段:設置反模式黑名單(如暗黑圖案、預設追蹤、誘導同意),並以設計系統的元件層級限制其使用。

– 在開發與數據階段:實作資料最小化、差分隱私或匿名化策略;將追蹤 SDK 的權限分級與灰度開關制度化。

– 在上線與運營階段:設立「倫理回顧」與事故通報流程,並以事後檢核會議追蹤「受影響人群」回饋與修復進度。

3) 工具與產物

– 檢核清單:針對隱私、可及性、注意力、社會影響、環境足跡建立簡短可操作清單。

– 指標面板:將倫理相關KPI與商業KPI同屏展示,避免被忽視。

– 風險登錄:記錄已知風險、緩解策略、擁有者與時間表,納入衝刺規劃。

– 決策記錄:保存取捨與理由,利於審計與團隊知識傳承。

*圖片來源:description_html*

4) 組織協作

– 明確權責:產品、設計、法務、數據、SRE 共同參與門檻設定與例外審批。

– 優先級治理:將倫理工作綁定OKR與資源配比,避免成為義工式工作。

– 教育與指導:以案例庫和設計評審內建的倫理環節,提升新人上手速度。

性能測試(以導入成效衡量)

– 問題預防:在探索期識別風險可減少後期返工,平均縮短修復週期並降低法務介入次數。

– 使用者信任:在可選追蹤、清晰權限與無干擾體驗下,留存與付費率在中長期改善;投訴與卸載率下降。

– 合規成本:提前內建資料最小化與審計,能降低GDPR/CCPA等合規風險。

– 團隊效率:以設計系統與檢核清單制度化,減少反覆爭論與個人判斷差異。

限制與風險

– 前期成本:建立指標、面板與流程需要時間與跨部門協作。

– 指標量測:部分如注意力干擾或社會外部性需以代理指標估算。

– 文化阻力:若績效仍以短期轉化為唯一標準,倫理門檻易被繞過。

總體而言,這套方法將「倫理」從口號轉為工程化產物,並與日常工具鏈整合,是其關鍵競爭力。

實際體驗¶

以一個中型SaaS團隊為例的導入經驗顯示:

– 第一週:建立倫理影響簡報模板,梳理使用場景與非預期行為;同時把黑名單(如預設勾選、無明確退訂等)寫入設計系統規範。

– 第2-4週:與數據/法務定義最小資料集與保留週期,在Analytics設定追蹤白名單與可關閉選項;與SRE估算基礎架構能耗,建立碳足跡的粗粒度指標。

– 第5-8週:在設計評審加入倫理檢核,PR模板新增風險欄位;上線前實施「倫理回顧」,確認門檻指標達標。

– 三個月後:客服投訴量下降,NPS提升;資料請求處理更快;市場團隊在法規敏感地區投放時更有把握。

使用手感上,最大的變化是「會先問:這樣算成功嗎?」而非僅看轉化。設計決策更透明、可追溯,跨部門不再在上線前臨時爭執。雖然初期會拉長規劃時間,但研發後段返工明顯減少。對設計師而言,檢核清單與案例庫十分實用,能快速發現暗黑圖案或多餘數據收集;對工程與數據團隊,權限分級與白名單制度讓實作更清楚。對管理層,倫理與商業KPI同屏呈現,讓投資報告與風險說明更容易對齊。

優缺點分析¶

優點:

– 將倫理原則轉化為可量測指標與流程節點

– 易於與既有OKR、設計系統與CI/CD整合

– 長期提升信任、合規與品牌韌性

缺點:

– 初期導入需投入時間建立指標與面板

– 部分影響難以精準量測,需代理指標

– 若組織績效僅看短期轉化,落地阻力大

購買建議¶

若你是中大型產品或平台團隊,尤其面向消費者市場、受監管產業或具全球化擴張計畫,建議全面導入此「日常倫理設計」框架,從重新定義成功指標開始,將隱私、公平、社會與環境維度納入門檻與KPI。中小團隊可先以檢核清單、風險登錄與設計系統黑名單起步,再逐步擴展至數據治理與上線審查。對只追求短期增長的團隊,此方法短期回報不明顯,但在降低法律風險、避免公關危機與建立長期信任方面具有高性價比。總結來說,這是一套能把「負責任創新」落實到每個迭代的實戰框架,值得成為產品文化的一部分。

相關連結¶

*圖片來源:description_html*