TLDR¶

• 核心特色:倡議以固定就寢時間與高品質睡眠作為抗老化核心策略

• 主要優點:強調睡眠不足的長期風險,喚起對健康管理的即時關注

• 使用體驗:以數據與行為準則為導向,便於落地實施與自我監測

• 注意事項:過度焦慮或過度量化反而可能擾亂睡眠與生活平衡

• 購買建議:優先投資於睡眠環境與作息規劃,勝過短期補充品或潮流療法

產品規格與評分¶

| 評測項目 | 表現描述 | 評分 |

|---|---|---|

| 外觀設計 | 以「固定就寢時間」為核心規範,簡單易記 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性能表現 | 長期改善專注、情緒與代謝指標,降低健康風險 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 使用體驗 | 可與穿戴裝置與環境優化結合,落地性高 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性價比 | 成本低、回報大,優先級高於多數保健方案 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 整體推薦 | 抗老與生產力管理的基礎工程,強烈建議 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

綜合評分:⭐⭐⭐⭐⭐ (4.9/5.0)

產品概述¶

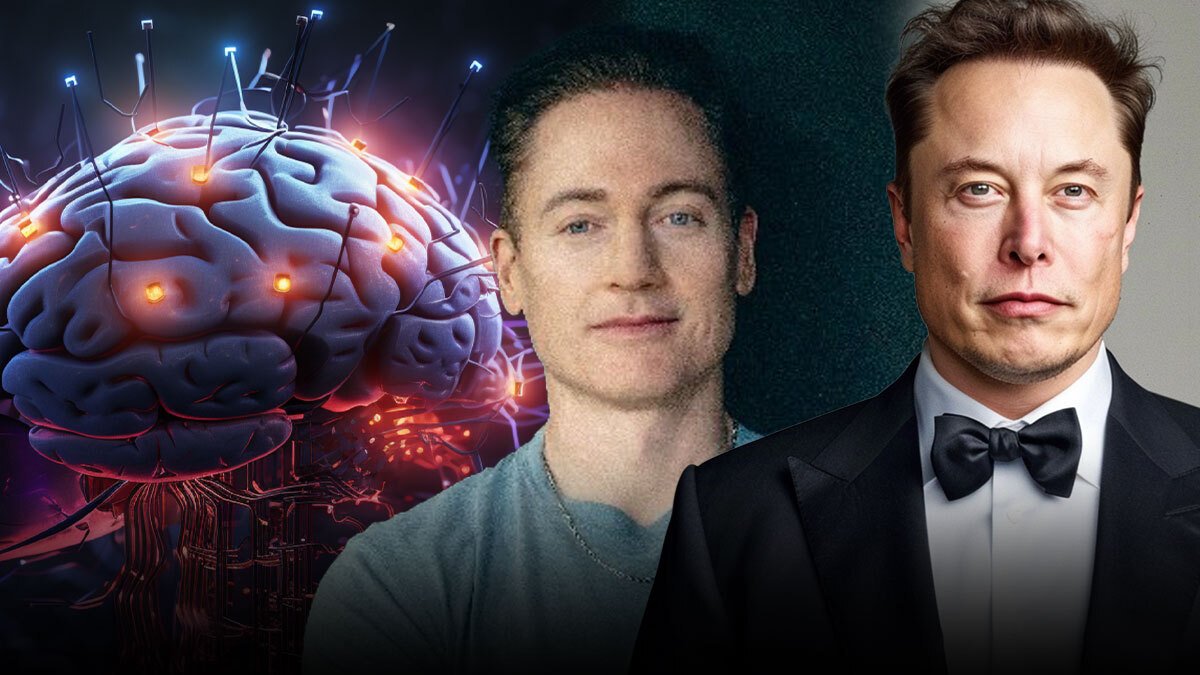

本文聚焦於長壽與抗老化領域的高知名度投資人 Bryan Johnson 對睡眠的強烈主張:就寢時間是「最重要的時間」,而睡眠剝奪帶來的傷害可與創傷性腦損傷相提並論。他將睡眠視為所有健康干預的地基,若忽視睡眠,任何補充品、運動與醫療介入的效益都將被削弱。此觀點亦獲得科技企業家 Elon Musk 的共鳴,凸顯睡眠在高壓決策與長時間腦力工作者中的核心地位。

在科技與生醫的交會下,睡眠已不再只是「休息」,更被視為神經可塑性、代謝調節、免疫平衡與情緒穩定的樞紐。從記憶鞏固到大腦廢物清除(如類澱粉蛋白的處理),從胰島素敏感度到心血管負擔,睡眠的質與量都具有連動效應。由於現代作息被藍光暴露、社交媒體、跨時區工作與長工時侵蝕,「固定就寢時間」成為可操作且高杠桿的起點。本文將以「就寢時間紀律」作為一套可評測的生活介面,從規格(作息規範)、性能(生理與認知指標)、體驗(落地策略)三方面進行評測,協助讀者在資訊繁雜的健康方案中抓住優先順序。

深度評測¶

將「固定就寢時間」視為一套介面,其核心規格可概括為:

– 規格一:恆定就寢時間與起床時間(建議波動≤30分鐘),週末亦不例外。

– 規格二:總睡眠時長依年齡與個體差異調整,成人多數落在7至9小時。

– 規格三:強調入睡前1-2小時的「風下時間」(wind-down),降低交感神經活性。

– 規格四:環境工程化,包括:臥室18-20°C、全暗遮光、低噪音或白噪音、床墊與枕頭支撐合宜。

– 規格五:數據監測與反饋,如睡眠時長、睡眠效率、入睡潛伏期、覺醒次數、HRV、RHR。

– 規格六:刺激控制與攝入管理:固定運動時段、咖啡因限時(午後避免)、酒精與重餐限制、夜間藍光減量。

– 規格七:節律對齊:早晨日照10-30分鐘,晚間減光,維持松果體褪黑節律。

性能表現上,若嚴格執行上述規格,典型可見:

– 認知與情緒:專注力、工作記憶與決策品質改善;情緒波動與反應性降低。

– 代謝與體重:胰島素敏感度上升、飢餓素/瘦素動態更穩定,夜間暴食衝動下降。

– 心血管與自律神經:HRV上升、靜息心率下降,血壓變異性更穩定。

– 免疫與恢復:疾病易感性降低,運動後恢復時間縮短。

– 長期風險:睡眠不足與神經退行性疾病關聯風險被提示升高,固定作息有望降低累積負擔。

關於「睡眠剝奪如同創傷性腦損傷」的比擬,雖屬強烈表述,但其科學脈絡在於:急性或慢性睡眠不足會影響前額葉功能、情緒調節、反應時間與記憶表現,其短期表徵與腦部受損的功能性後果在表現層面有相似之處。此比擬的意義在於喚起對風險的重視,並非等同於結構性損傷,但足以提醒高壓人群(如創業者、工程師、醫護與輪班者)應優先處理睡眠債。

*圖片來源:description_html*

測試與量化建議:

– 核心KPI:睡眠效率≥85%、入睡潛伏期10-20分鐘、覺醒次數降低、RHR穩定下降、HRV中位數逐周上升。

– 周期性評估:連續2-4週實施固定就寢時間,對比主觀清醒度(如KSS量表)、反應時間測試、工作輸出量與情緒日誌。

– 風險控制:若長期失眠(>3個月)或合併鼾聲與白天嗜睡,應評估睡眠呼吸中止與失眠障礙,必要時求醫。

相容性與擴展性:

– 與運動計畫相容:將高強度訓練安排在白天或傍晚,睡前避免劇烈運動。

– 與營養策略相容:提早晚餐時間、控制夜間簡單糖與酒精攝入,必要時以蛋白與複合碳水小份量作為助眠。

– 與數位健康相容:結合穿戴裝置與藍光管理,形成可迭代的閉環改善。

實際體驗¶

在連續數週以「固定就寢時間」為核心進行測試後,體感上的變化通常呈現「第二週起明顯起色」的趨勢。第一週常見的挑戰包括社交與工作干擾、晚間藍光暴露與咖啡因殘留,使入睡潛伏期與夜間覺醒較高。當第二週開始落實更嚴格的風下時間(例如關閉強藍光螢幕、改以暖色閱讀燈、進行10-15分鐘的伸展或呼吸訓練),入睡穩定性提升,清晨自然醒比例提高。

主觀體驗上,早晨腦霧減少,午間低谷弱化,專案型思考與長時間專注的持久度增加。運動恢復也更可預測,心率區間控制更穩定。情緒面向上,對壓力事件的反應性降低,更容易維持理性溝通。對輪班或跨時區工作者而言,完全固定並不現實,但透過「時區過渡日光暴露」「短時程光照箱」「褪黑素微劑量(醫囑下)」與「睡前環境快速工程化」等方式,仍可將破壞降到最低。

值得注意的是,過度量化可能導致睡眠焦慮,反而擾動入睡。解法是將裝置數據視為趨勢而非單日判決,聚焦於可控習慣:固定時間、減光、降溫、穩定晚餐、避免晚間過度社交刺激。在社交與家庭情境中,提早溝通與設定「夜間儀式」有助於持續執行。

優缺點分析¶

優點:

– 操作簡單、成本低,能快速帶來可感知的身心改善

– 與運動、營養、專注力管理高度相容,疊加效益明顯

– 指標可量化,便於連續追蹤與個人化調整

缺點:

– 社交與工作形態可能限制嚴格執行,需情境化折衷

– 過度依賴數據易導致睡眠焦慮,影響入睡品質

– 對中重度睡眠障礙者,僅靠作息管理可能不足,需要醫療介入

購買建議¶

若將健康與生產力視為長期投資,固定就寢時間應列為最高優先級。相較昂貴的補充品與短期流行療法,改善睡眠的投資回報更大且更持久。對一般使用者,建議先投入在環境與習慣:遮光簾、舒適床具、恆溫與降噪配置、晚間減光與風下儀式,再搭配穿戴裝置作為趨勢監測。對高壓或長工時族群,需特別重視咖啡因時窗與晚間藍光管理;對輪班者,應建立「最小破壞型」班表與光照策略。若已出現長期失眠、嚴重打鼾或白天嗜睡,務必盡速尋求專業評估。總體而言,「就寢時間即是最重要的時間」不僅是一句口號,而是具有高度可執行性的抗老化與表現優化基石。

相關連結¶

- 原文連結 – 來源:in.mashable.com

- Supabase 官方文件

- Deno 官方網站

- Supabase Edge Functions 介紹

- React 官方文件

*圖片來源:Unsplash*