TLDR¶

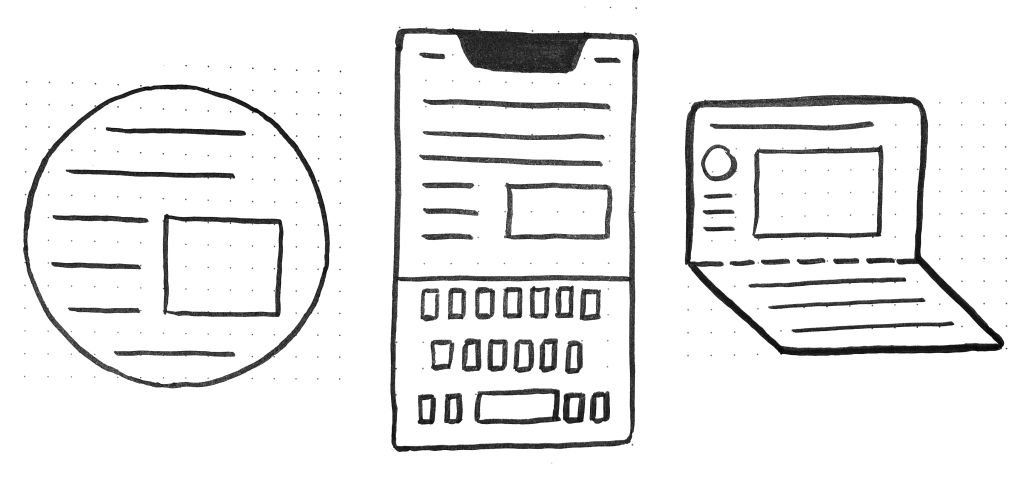

• 核心特色:探討CSS如何突破「盒狀」思維,擁抱新形態螢幕與布局策略

• 主要優點:引入圓形裁切、瀏海避讓、可折疊雙螢幕設計的實務重點

• 使用體驗:以情境導向示例,提升跨裝置介面的一致性與可用性

• 注意事項:需兼顧回退策略、瀏覽器支援度與可維護性

• 購買建議:前端設計與開發者必讀,特別適合關注新形態裝置者

產品規格與評分¶

| 評測項目 | 表現描述 | 評分 |

|---|---|---|

| 外觀設計 | 脫離方盒視角,導入圓形與非矩形觀念 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性能表現 | 靈活運用現代CSS API,兼顧效能 | ⭐⭐⭐⭐✩ |

| 使用體驗 | 適配瀏海、圓角、折疊等場景良好 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性價比 | 實用方法多且易落地,學習回報高 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 整體推薦 | 為跨裝置時代的CSS設計路線圖 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

綜合評分:⭐⭐⭐⭐⭐ (4.8/5.0)

產品概述¶

本文聚焦於前端設計的核心觀念轉變:雖然網頁由一個個盒子組成,但新一代裝置形態與瀏覽器能力,正推動我們跳脫「矩形優先」的設計慣性。從圓形顯示器到具瀏海的手機螢幕,從虛擬鍵盤佔位到可折疊與雙螢幕裝置,CSS 不再只是設定寬高與邊距,而是需要在不同可視區域、非矩形裁切與彈性布局之間做更精確的取捨與調整。文章核心價值在於提供設計策略與實務思路,幫助開發者在面對各種視窗與螢幕限制時,仍能維持內容的易讀性與互動的穩定性。

第一印象而言,作者以「打破盒子」為切入點,將抽象的設計轉換為可執行的CSS技巧:如以圓形裁切營造視覺焦點、用安全區域避免瀏海遮擋、為虛擬鍵盤彈出預留互動空間,以及在雙屏/可折疊裝置上,依據摺痕或中線重新規劃資訊架構。整體論述清楚、案例導向且兼顧回退策略,是一篇適合UI工程師、前端開發者與設計師協作閱讀的實戰型評測。

深度評測¶

本文從「盒狀網頁」的歷史慣性出發,評測新一代CSS與裝置場景對版面設計的挑戰與解法。核心要點包括:

圓形與非矩形視覺:隨著部分智慧裝置採用圓形或圓角顯示器,傳統矩形裁切不再足夠。透過CSS的clip-path或遮罩技術,開發者能創造圓形裁切區,讓重點圖片或導航元件更貼合螢幕形態,同時維持互動熱區的可預測性。此作法在行銷落地頁、可穿戴裝置UI特別實用。

瀏海(notch)與安全區域:手機瀏海、打孔鏡頭與圓角帶來頂部與側邊「不可用」區域。文章強調要以安全區(safe areas)理念規劃UI,將關鍵互動與文字避開遮擋範圍,使導覽列、返回鍵與狀態資訊不被切斷。對於導覽欄固定於頂部的站點尤為重要。

虛擬鍵盤的佔用:行動瀏覽器在輸入時會彈出虛擬鍵盤,若未預留空間,容易造成輸入框被擋或布局突兀跳動。文章建議在表單互動流程中,採納能動態調整視窗高度或捲動區域的策略,確保焦點元素可見、輔助提示不被遮蔽,並盡可能降低版面重排帶來的認知負擔。

雙螢幕與可折疊裝置:這類裝置引入了摺痕、鉸鏈與分割的視覺中線。文章強調不要把重要內容放在摺痕上,並根據可用面積重新分配資訊密度。例如,將主要內容置於單側,次要工具或輔助資訊置於另一側,或在完全展開時改用寬螢幕式布局。這需要設計系統支持不同斷點與狀態,維持一套一致的資訊層級。

自適應思維與漸進增強:在各種形態中維持一致的視覺與互動體驗,需要以「漸進增強」為前提,先確保基礎矩形布局的可靠與可讀,再針對支援特性的裝置,啟用進階裁切、避讓與重排。文章建議以條件式CSS與功能偵測來針對性啟用新特性,避免在不支援的瀏覽器中破版。

*圖片來源:description_html*

從效能角度看,非矩形裁切與大量重繪可能增加GPU負擔,但若用於重點區塊且合理控管圖層與動畫,效能可維持在可接受範圍。此外,安全區與鍵盤適配屬於版面計算與捲動策略問題,重點在於減少跳動與避免多次重排。

整體來說,文章並非單純列舉API,而是提供設計導向的決策框架:先識別裝置特性,再以內容優先與互動優先為準則,依序套用裁切、避讓與分屏策略。這種方法更容易融入設計系統與元件庫,提升跨裝置一致性。

實際體驗¶

將文中策略套用在實際專案,可觀察到幾個明顯改善:

首屏聚焦更明確:在英雄圖與關鍵CTA上使用圓形或弧形裁切,能讓構圖更貼合裝置邊角,視覺更聚焦,同時保留充足的點擊熱區,不影響操作舒適度。

行動裝置互動更穩定:導覽與表單區域預留安全距離,避免瀏海或圓角切斷文字。輸入時,頁面自動捲動至焦點欄位,提示訊息不被鍵盤遮住,降低使用者干擾感,跳出率因可預測的互動而下降。

可折疊與雙螢幕布局更彈性:在展開狀態,將內容與工具區分配於兩側,閱讀流更順;在摺疊狀態,回退到單欄列表+重點詳細頁模式。對內容型站點與生產力應用來說,這種轉換能顯著提升效率與可讀性。

維護成本可控:透過條件式樣式與漸進增強,舊裝置維持穩定佈局,新裝置享有更佳呈現。不必為單一裝置客製整站,而是以共用設計語言覆蓋多形態情境。

實務上仍需注意測試覆蓋:不同品牌的瀏海尺寸、虛擬鍵盤高度與動畫時機略有差異;折疊裝置的摺痕區域與角度也會影響交互。建立元件級的相容性清單與視覺回歸測試,有助於在持續發布中維持品質。

優缺點分析¶

優點:

– 觀念轉換清晰,提供跳脫矩形思維的具體方法

– 兼顧設計與工程落地,強調漸進增強與回退策略

– 覆蓋多種新形態裝置,具前瞻性與實務價值

缺點:

– 特性支援度仍視瀏覽器與裝置差異,需額外測試

– 非矩形裁切與複雜布局可能帶來效能負擔

– 缺少完整程式碼範例,落地需自行補充實作細節

購買建議¶

若你是前端工程師、UI設計師或負責跨裝置體驗的產品人員,這篇文章值得納入團隊設計準則。它不僅提供面對圓形顯示、瀏海、虛擬鍵盤與折疊螢幕的實務方針,更強調以內容與互動優先為核心,透過漸進增強穩定地擴展至新形態裝置。在導入過程中,建議先從關鍵頁面與高曝光元件著手,建立可回退的樣式策略與測試流程,再逐步擴散至全站。若你的產品主要面向行動裝置或新硬體用戶,這套方法能有效提升可用性與整體觀感,是值得投資的設計與開發方向。

相關連結¶

*圖片來源:description_html*