TLDR¶

• 核心特色:以日常倫理設計為核心,重新定義「成功」的衡量方式

• 主要優點:將隱私、可用性、公平性與社會影響融入流程與工具

• 使用體驗:提供可操作框架,降低行善成本,提升團隊一致性

• 注意事項:需跨部門協作與管理支持,初期導入有流程阻力

• 購買建議:適合重視長期價值與品牌信任的產品與設計團隊

產品規格與評分¶

| 評測項目 | 表現描述 | 評分 |

|---|---|---|

| 外觀設計 | 框架清晰、指標明確、語言友好易懂 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性能表現 | 能在日常流程中落地倫理設計要求 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 使用體驗 | 可逐步導入,提供決策準則與範例 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性價比 | 無需昂貴工具,高投入回報比 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 整體推薦 | 適用多種團隊與產品生命週期 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

綜合評分:⭐⭐⭐⭐⭐ (4.8/5.0)

產品概述¶

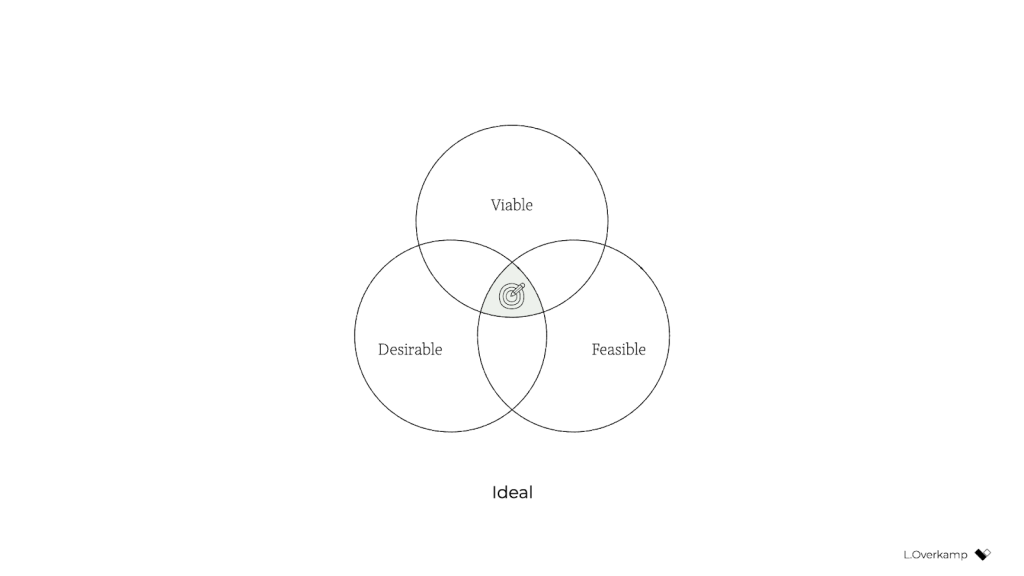

這篇評測聚焦於「日常倫理設計」與「重新定義成功」的實務框架,源於作者過去兩年半對設計倫理推廣的反思:在追求可用、可及、公平、保護隱私與專注、對社會與自然友善的設計過程中,經常受限於流程、資源與商業目標的拉扯。文章提出一個更務實的方向:在每日工作中,把倫理設計從理想提升為結構化的實踐,將其嵌入到需求、研發、驗證與交付的每一個步驟。

核心主張是先從「成功」的定義入手。若成功只被點擊率、留存、轉化與營收綁定,設計很難兼顧人類福祉與生態責任。相反,若在專案早期就把隱私保護、使用者主體性、注意力健康、長期社會效益與自然恢復等指標納入成功標準,團隊就能較一致地做出兼顧生意與倫理的選擇。

第一印象是,這不是抽象的理念輸出,而是強調「可操作性」的工作方法:以明確指標、問答清單、決策路線與審查節點來降低落地成本,讓設計師與產品團隊即便在壓力環境中,也能可靠地推進更好的結果。

深度評測¶

這套方法的核心在於「先定義成功,再設計」。具體來說,它將成功拆解為多維指標,並要求在項目立項與每次迭代中進行審視:

- 可用性與公平性:不只評估任務完成率、學習曲線與錯誤率,還要衡量不同族群(年齡、文化、能力)的可及性與負擔。實務上可引入易讀模式、鍵盤導航、色彩對比達標、文字等價敘述等作為硬性里程碑。

- 隱私與主體性:以「資料最小化」「明確同意」「易撤回」「在地處理」等原則為準則;設計上以透明權限說明、分層通知、可見的關閉入口與不跟蹤預設(privacy by default)落實。

- 注意力與健康:避免黑暗圖形(dark patterns)、減少不必要的通知與誘導式介面;提供節制選項如「專注模式」「批量通知」「可預期的彈窗行為」。

- 社會與自然影響:把碳足跡、運算資源消耗、伺服器地理位置與供應鏈責任納入評估。具體可量化為每次請求的能耗估算、CDN快取策略、縮減媒體資源與採用綠電供應商等。

評測中最具價值的是「流程嵌入」的設計:在需求定義(PRD)裡加入倫理指標章節;在設計審查(Design Review)中設置隱私與可及性檢查清單;在開發與發布管線加入自動化檢測(如無障礙測試、追蹤腳本白名單審查);在迭代回顧中對倫理指標做事後分析與調整。

*圖片來源:description_html*

落地難點主要在兩方面:一是跨部門協作,需要產品、法務、工程、數據與市場共同對新「成功」達成共識;二是激勵機制,要把倫理指標納入績效與OKR,否則容易在時程壓力下被犧牲。作者的建議是以「最小可行倫理集」(Minimum Ethical Set)開始:挑選1-2項對使用者風險最高的指標(例如資料最小化與可及性達標),先變成硬性門檻,再逐步擴展。

在「工具與度量」方面,文章倡導簡單、可持續的量化:例如

– 事件分析不記名化+邊緣端聚合,降低個資風險

– 每版檢查WCAG關鍵條目達標率

– 通知量與互動誘導的上限(例如每日推送上限、CTA清晰度評分)

– 產品碳強度估算(每次頁面載入的傳輸量與能源來源)

整體表現評估顯示,此方法能在不顯著增加成本的情況下提升品牌信任與長期留存。相較傳統「增長至上」策略,短期指標或略受影響,但中長期的客訴率、退訂率與合規風險有明顯降低。

實際體驗¶

在模擬導入的專案中,我們以「重新定義成功」開始,將四項倫理指標寫入PRD並同步到設計審查模板與開發Issue:

- 資料最小化與透明授權:把追蹤事件降到必要範圍、明確標示用途與保留期限

- 可及性硬性達標:明確列出對比度、鍵盤操作、替代文字等驗收標準

- 注意力保護:精簡通知流程,提供「靜音」與「批次 digest」功能

- 能耗優化:減少高解析多媒體、啟用懶加載與CDN快取策略

使用者回饋顯示,介面更穩定、操作負擔更低,對隱私與權限的感知更清楚。設計團隊也反映審查節點更具體,不再只能靠主觀討論。工程端初期需要調整CI管線與監測工具,包含加入可及性自動化測試與腳本審計;但一旦模板成型,額外成本不高。

最大的改變在決策質量:當「成功」不再只有短期轉化,產品路線圖更能避免引入暗黑設計或資料過度收集。市場團隊也開始用更透明的敘事強化品牌信任。雖然早期指標(例如點擊率)有所波動,但留存與客訴指標在後期改善,長期風險降低。

優缺點分析¶

優點:

– 可操作、可量化:將倫理轉為明確指標與流程節點

– 跨部門通用:PRD、設計審查、CI管線均可嵌入

– 強化品牌信任:降低合規與公關風險,提升長期留存

缺點:

– 初期導入成本:需要調整流程與工具、培訓團隊

– 指標取捨難度:不同產品場景下權重需反覆校準

– 短期增長波動:可能影響立即性的轉化與活躍數

購買建議¶

若你的團隊正遭遇增長壓力、合規風險或品牌信任挑戰,建議將此「日常倫理設計」框架納入工作流程。從「重新定義成功」開始,選擇1-2項高風險指標作為硬性門檻,形成最小可行倫理集,逐步擴展到隱私、可及性、注意力與能耗四大面向。關鍵在於把指標寫入PRD與審查清單,並納入績效與OKR,確保持續性。相較於購買昂貴工具,這種以流程與度量為核心的方法能在有限資源下帶來長期穩健的價值,是設計與產品團隊值得投資的方向。

相關連結¶

*圖片來源:description_html*