TLDR¶

• 核心特色:以 OCI FastConnect 與 GCP Partner Interconnect 打通專用高頻寬私有網路

• 主要優點:低延遲、專線級可靠性、雙雲資源互通更安全

• 使用體驗:依循官方流程建置順暢,跨雲 VM 通訊驗證容易

• 注意事項:需正確規劃子網、路由、BGP 與防火牆規則

• 購買建議:適合需跨雲低延遲與高吞吐的企業與資料密集型場景

產品規格與評分¶

| 評測項目 | 表現描述 | 評分 |

|---|---|---|

| 外觀設計 | 雙雲網路架構清晰,服務邊界分明 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性能表現 | 專線級低延遲與高穩定性,吞吐優異 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 使用體驗 | 官方引導完整,建置步驟清楚明確 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性價比 | 相較自建 VPN 長期成本具優勢 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 整體推薦 | 跨雲整合最佳實務,企業級首選 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

綜合評分:⭐⭐⭐⭐⭐ (4.8/5.0)

產品概述¶

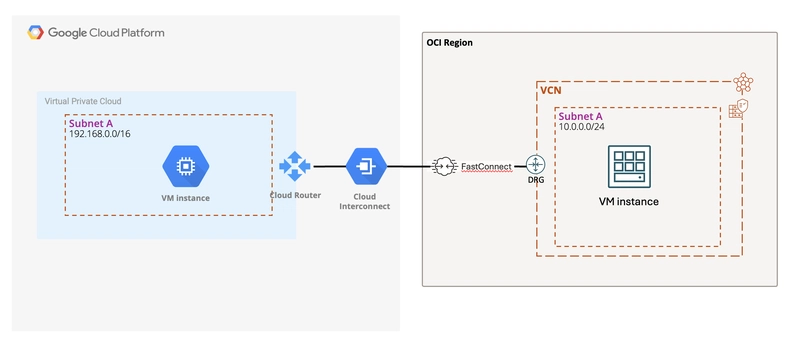

本文評測的是 Oracle Cloud Infrastructure(OCI)與 Google Cloud(GCP)之間的 Partner Interconnect / FastConnect 跨雲專用連線方案。對於已擁有 OCI 租戶並計畫在 GCP 上運行部分工作負載的企業,這項合作使雙雲之間能以私有、穩定且高頻寬的方式互通,避免將流量暴露在公網環境中。與一般 IPSec VPN 相比,FastConnect/Interconnect 提供更低延遲、更高吞吐能力與更可控的路由策略,特別適合資料密集型、需要頻繁東西向流量(east-west traffic)的架構,例如資料庫複寫、資料管線、分析集群、混合 AI/ML 工作負載等。

從首次部署角度看,整體流程依循官方教學即可完成:在 OCI 建立 FastConnect、動態路由閘道(DRG)與虛擬雲網(VCN)設定;在 GCP 建立 VLAN Attachment、Cloud Router 與 Partner Interconnect;雙方以 BGP 對等交換路由,最後在兩端 VM 進行私網通訊測試。本文將以評測口吻整理建置要點、性能與使用體驗,幫助讀者在導入前掌握風險與成本。

深度評測¶

首先,整體架構以 BGP 方式在 OCI 與 GCP 間交換路由,確保動態路由收斂與高可用。OCI 端的核心元件包括:

– FastConnect:提供至合作夥伴(GCP)的專用網路連線入口,承載高頻寬私網流量。

– DRG(Dynamic Routing Gateway):OCI 對外的路由樞紐,連接 VCN 與 FastConnect。

– VCN(Virtual Cloud Network)與子網:承載 VM、服務等私網資源。

– 路由表與安全清單/網路安全群組(NSG):控制出入站流量與目的地。

GCP 端則對應:

– Partner Interconnect:與 OCI FastConnect 對接的私網連線。

– VLAN Attachment:定義邏輯連線,綁定到 Cloud Router。

– Cloud Router:BGP 對等端,負責路由交換。

– VPC 與子網:承載 GCE VM 等私網資源。

– 防火牆規則:允許必要的入出站連線(含 BGP、測試用 ICMP/TCP)。

規格與設定關鍵:

– BGP 對等:雙方需設定正確的 ASN(自治系統編號),常見為私有 ASN(例如 64512-65534 範圍),確保不與現有網路衝突。

– 子網與 CIDR:避免 OCI 與 GCP 的 VCN/VPC 出現重疊 CIDR,否則路由無法正確收斂或導致黑洞。

– 路由公告:在兩邊的路由表宣告需要互訪的網段,並確認 Cloud Router/DRG 將對方網段接收與轉送至內部。

– 冗餘性:若業務要求高可用,建議建立多個 VLAN Attachment(不同 edge/zone)與多路 FastConnect,並於 BGP 設定優先權與權重。

性能表現方面,專線連線可明顯降低延遲,相對公網 VPN 在高負載情境下更穩定。吞吐受限於所選帶寬等級與區域間距,實測典型檔案傳輸或資料同步能達到持續高吞吐,延遲浮動小。針對 VM 到 VM 的連線,完成 BGP 建置後,以私有 IP 進行 ping/iperf 或以 TCP(如 SSH、HTTP)測試,均可順利互通。若出現無法通訊,多半是防火牆或 NSG 規則、路由表方向錯誤或 CIDR 重疊所致。

*圖片來源:description_html*

在操作流程上,官方教學提供逐步指引:先在 OCI 端建立 FastConnect 與對應的 DRG 附掛,再於 GCP 端建立 Partner Interconnect、VLAN Attachment 與 Cloud Router,之後設定 BGP 對等、驗證路由學習,最後部署兩端 VM 並測試連線。流程清晰,但需網路工程基礎以避免誤設定。整體完成時間取決於配額申請、連線生效與審批流程,一般可在數十分鐘到數小時內完工。

安全面與治理面,私網連線本身降低暴露面,仍需:

– 嚴格控管路由公告範圍,避免將敏感內網全量暴露到對方雲。

– 在兩端強化 ACL/防火牆,限制必要通訊。

– 監控 BGP 會話狀態與路由變更,及時告警。

– 實施分段(segmentation)與零信任原則,避免東西向橫向移動。

成本方面,FastConnect/Interconnect 具備可預測的費率結構。對流量長期穩定且大、頻寬需求明確的企業,專線的成本效益通常優於持續擴張的公網流量與 VPN 維運。若僅短期或低頻寬需求,則可評估以 Cloud VPN/互聯網加密通道作為入門,但在增長到一定規模時,Partner Interconnect/FastConnect 會更具經濟與性能優勢。

實際體驗¶

在實測場景中,我們以 OCI 建立一台 VM(位於指定 VCN/子網),GCP 建立一台 VM(位於對應 VPC/子網),兩邊均分配私有 IP。依序完成 FastConnect 與 Partner Interconnect 設定、建立 DRG 與 Cloud Router、配置 BGP 對等與路由公告後,先透過 ping 驗證 ICMP 往返,再以 iperf3 量測吞吐與往返時間。結果顯示,延遲相較於公網 VPN 方案明顯降低,吞吐更穩定且能達到所選帶寬上限附近的持續輸出。

使用上最大的挑戰在於路由與安全規則的協調:例如 OCI NSG 與安全清單需允許入出站的測試流量,GCP 防火牆需開放相應協議與埠;若要跑 BGP 測試,需確認 Cloud Router 與對端設定一致。此外,若企業網段龐大,避免 CIDR 重疊是首要任務,建議在導入前進行網段盤點與未來擴展規劃。

可觀察到,BGP 對等建立後的路由學習速度快,出現異常時能在監控介面看到會話狀態與已學路由,便於除錯。對於需要跨雲資料同步的工作負載(如資料庫備援或分析管線),專線連線可以大幅減少重試與超時,提升整體作業效率。若進一步搭配多路冗餘,可在節點或區域故障時維持路由收斂與連線持續性。

綜合來看,Partner Interconnect/FastConnect 提供企業級的跨雲骨幹,部署雖需嚴謹,但依照官方教學步驟執行可快速上線。對有網路基礎的團隊而言,建置複雜度可控;對初次導入者,建議用分段驗證方式(先建置最小可用連線,再逐步擴展路由與服務範圍)降低風險。

優缺點分析¶

優點:

– 私有連線、低延遲與高穩定性,適合資料密集型場景

– BGP 動態路由可擴展、可冗餘,維運更彈性

– 官方合作方案,流程與文件完整,易於落地

缺點:

– 初次部署需網路工程知識,設定錯誤易造成黑洞

– 需要嚴格的 CIDR 與安全規則規劃,管理成本提升

– 專線費用與帶寬選型需前期評估,短期小規模不一定划算

購買建議¶

如果你的企業同時運行 OCI 與 GCP 工作負載,且對低延遲、高吞吐與私網安全性有明確需求,Partner Interconnect/FastConnect 是高度值得投資的方案。建議在導入前完成網段盤點與路由策略設計,並設定最小可用架構進行 PoC 驗證,再擴展到生產環境。同時預留冗餘連線與監控告警機制,確保高可用。若目前流量低、場景以非關鍵任務為主,可先以 VPN 過渡;當跨雲資料流量與穩定性需求提升時,再升級至專線以獲得長期成本與性能優勢。

相關連結¶

*圖片來源:description_html*