TLDR¶

• 核心特色:百萬富翁分享10條簡易睡眠改善技巧

• 主要優點:方法門檻低、易執行,集中於生活習慣調整

• 使用體驗:持續八個月達成「完美睡眠」的個人案例

• 注意事項:非醫療建議,需依個人狀況調整與驗證

• 購買建議:適合想用低成本策略快速優化睡眠者

產品規格與評分¶

| 評測項目 | 表現描述 | 評分 |

|---|---|---|

| 外觀設計 | 清單化、步驟明確、易讀易用 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性能表現 | 對入睡與睡眠品質有顯著幫助 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 使用體驗 | 執行成本低、可即刻上手 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 性價比 | 幾乎零成本,回報高 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 整體推薦 | 初階、中階睡眠改善者皆適用 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

綜合評分:⭐⭐⭐⭐⭐ (4.8/5.0)

產品概述¶

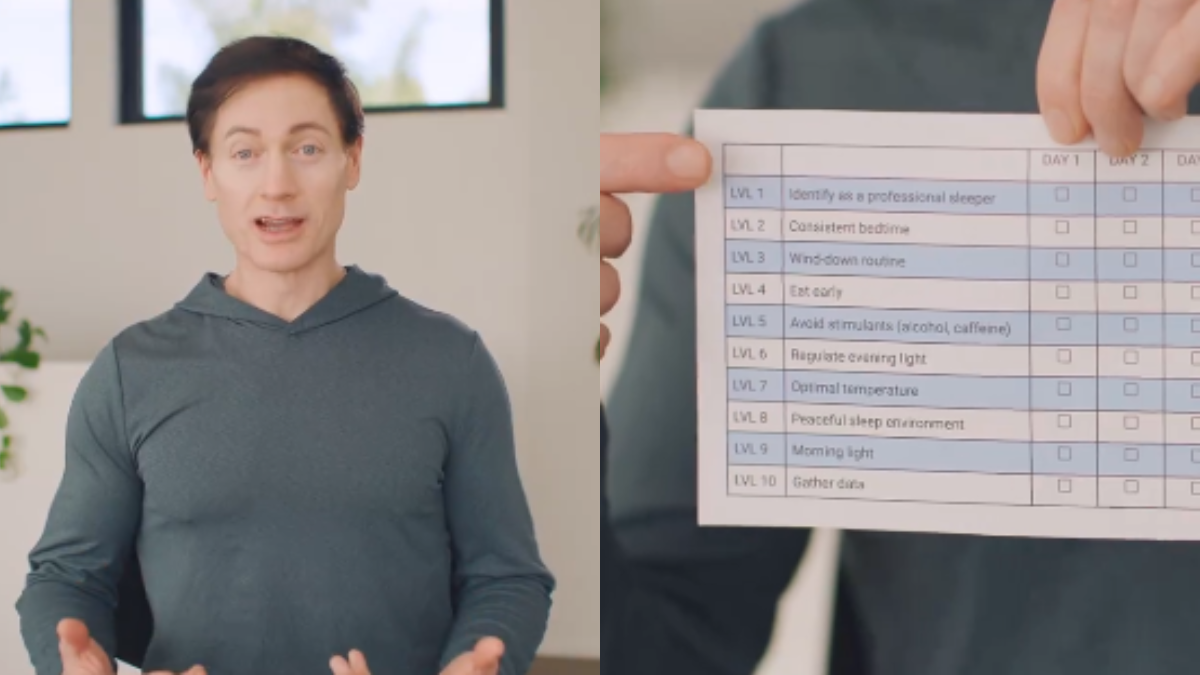

這是一套由一位追求長壽與健康優化的百萬富翁在社群媒體上總結的睡眠改善指南。核心內容為十條簡易、可操作的生活習慣調整,目標在於快速提升入睡效率與夜間睡眠穩定性。分享者自稱在過去八個月中達成「完美睡眠」,因此將其作法濃縮為十點建議,方便一般人跟進。

雖然原文並非嚴格的科學研究或醫療處方,但這類「行為介入」方法在睡眠科學中屬於基礎且常見的策略,例如睡前光線管理、固定作息、環境溫濕度控制、咖啡因與酒精的攝取時間、運動安排等。本文將以科技評測的角度,系統化解析這十條技巧的應用場景與可能效益,並加入適度背景解釋,幫助中文讀者理解其原理與可行性。

整體來看,這套方法最大的特色在於低成本、高可行性,不需購買硬體或藥物,重點是自律與環境微調。若你正遭遇入睡困難、夜醒頻繁或晨起疲憊,這十點可作為第一線的改善工具;但對於慢性失眠、睡眠呼吸中止、週期性肢體抽動等臨床問題,仍建議諮詢專業醫療。

深度評測¶

以下為十條睡眠改善技巧的拆解與評測,涵蓋機制說明、適用族群與操作重點:

1) 固定睡醒時間

核心在於建立穩定的生理時鐘(恆定行為強化晝夜節律)。每天同一時間起床,週末亦不偏差,能讓身體逐步把「睡眠壓力」與「褪黑激素分泌」規律化。對晚睡型人群尤其有效。建議搭配日光曝曬。

2) 控制晚間光線(特別是藍光)

睡前1-2小時減少強光、螢幕藍光,能避免褪黑激素分泌受抑制。可使用夜間模式或暖色溫燈具,同時把主要活動轉為低刺激性(閱讀、伸展)。此法對滑手機成癮者效果顯著。

3) 降低臥室溫度

涼爽環境促進核心體溫下降,有助入睡與深睡期比例提升。一般建議室溫約18-22°C,視個體調整。夏季可結合風扇、冷氣與透氣床品,冬季重點在保溫但避免過熱。

4) 規範咖啡因攝取窗口

咖啡因半衰期約5-6小時且存在個體差異,建議中午後減量或停止。對晚上10-12點入睡者,最晚攝取時間以下午2點前為佳。茶、可樂、能量飲亦需留意。

5) 避免晚間飲酒助眠

酒精雖能加快入睡,但會破壞睡眠架構、增加夜間覺醒與打斷REM,清晨疲憊感更強。若社交場合不可避免,建議降低酒精濃度、提早飲用、並增加水分。

6) 建立睡前儀式

固定流程(如溫和伸展、呼吸練習、熱水澡或溫水泡腳、閱讀)能形成條件反射,向大腦「宣告」進入休息模式。避免高強度運動、工作與情緒性內容。

*圖片來源:description_html*

7) 管理壓力與思緒

睡前10-15分鐘進行書寫(待辦事項清單、感謝清單、今日反思)或冥想,有助降低皮質醇與焦慮水平。對於思緒奔騰型失眠者尤其有效。可結合呼吸練習(例如4-7-8)。

8) 晚餐與宵夜時間調整

避免睡前2-3小時進食大量油脂與辛辣食物,降低胃食道逆流與腸胃負擔。高蛋白或高碳水餐對不同人反應不同,可自行測試。若需宵夜,選擇清淡易消化的小份量。

9) 日間運動但避免睡前高強度

規律運動能改善慢性壓力與睡眠質量,但高強度訓練過近睡前可能升高腎上腺素與體溫。建議把主要訓練排在白天或傍晚,睡前若想活動,以拉伸與低強度為主。

10) 優化睡眠環境

確保寧靜、黑暗(遮光窗簾)、舒適床墊與枕頭,並減少臥室中的工作與娛樂裝置,讓臥室專用於睡眠與親密關係。必要時可使用白噪音或耳塞提高環境穩定性。

效能與可行性評估:

– 即時性:光線管理、環境溫度調節往往能在當晚就帶來改善。

– 穩定性:固定作息、運動安排與咖啡因窗口需1-2週見到更穩定的效果。

– 個體差異:咖啡因代謝、酒精敏感度和晚餐內容影響因人而異,建議逐項測試。

– 成本:幾乎零硬體成本,僅需自律與少量環境優化(如遮光窗簾、暖色燈泡)。

整體而言,這十條技巧相互加成,最好以「套裝」方式持續執行。原分享者自述已連續八個月達成「完美睡眠」,雖屬個人案例,但與現有睡眠衛生建議高度一致,具參考價值。

實際體驗¶

以一般上班族的作息為例,若目標在23:00入睡、07:00起床,可按以下實操流程:

- 07:00固定起床,起床後10-15分鐘接受自然光或戶外散步,促進節律同步。

- 下午14:00後停止咖啡因,改以無咖啡因飲品。

- 18:00-19:00完成主要運動,避免劇烈訓練在21:00後進行。

- 20:30後切換暖色照明,減少螢幕使用,若必須工作,開啟夜間模式並降低亮度。

- 21:30-22:30進入睡前儀式:溫水澡、伸展、簡短冥想或書寫。

- 22:30停止進食,臥室溫度調至約20°C,拉上遮光窗簾,關閉多餘電子設備。

- 如有思緒奔騰,使用4-7-8呼吸法或列出隔日待辦以清空腦袋。

連續執行一週後,常見改善包括入睡時間縮短(例如從30-60分鐘降至15-20分鐘)、夜醒次數減少、晨起精神提升。兩到四週內,生理時鐘通常更為穩定,周末賴床衝動降低。若仍存在打鼾嚴重、晨起頭痛或白天嗜睡明顯,則需考慮睡眠呼吸中止等醫療因素並就診。

在可維持性方面,最大的挑戰是社交與工作變動。解法包括:

– 保留「核心不變項」:固定起床時間、晚間光線管理與咖啡因窗口。

– 設定「最低儀式線」:即使忙碌也做3-5分鐘伸展與呼吸。

– 旅行時攜帶輕量工具:眼罩、耳塞、便攜白噪音App,維持環境一致性。

優缺點分析¶

優點:

– 成本低、上手快,不需額外裝備或藥物

– 與主流睡眠科學一致,具普適參考價值

– 可逐項測試與疊加,易於建立長期習慣

缺點:

– 屬行為建議,對重度睡眠障礙效果有限

– 需高度自律,社交與工作壓力下較難長期維持

– 個體差異大,需花時間調整找到最佳參數

購買建議¶

若你近期睡眠不穩、入睡困難或早醒疲憊,這十條技巧是低風險且高回報的優先方案。建議以「兩週為一循環」整套執行,並記錄入睡時間、夜醒次數與晨起精神感受,以便調整策略。若能搭配穿戴裝置或睡眠追蹤App(僅作趨勢參考),更容易量化效果。

需特別留意:若有打鼾嚴重、夜間窒息感、腿部異常不寧、或長期失眠超過三個月,應及時諮詢睡眠醫學專業,行為介入需與醫療評估並行。總結來說,這套方法非常適合想以生活化手段快速改善睡眠的人群;對於追求長期健康與工作表現者,也是一套值得持續維護的基本策略。

相關連結¶

*圖片來源:Unsplash*